서울대병원 연구진이 소 심낭을 이용해 개발한 심장 및 혈관 재건 치료용 인공패치가 장기적으로 우수한 치료 성능을 갖는 것으로 나타났다. 연구진들은 환자에게 이식된 451건의 패치를 9년간 추적한 결과, 단기 및 중장기적으로 합병증이 없고 재수술률도 5% 미만으로 낮아 장기적으로 이종이식의 안전성과 효과가 뛰어난 것으로 확인됐다.

서울의대 심장혈관흉부외과 김용진 명예교수·서울대병원 임홍국 교수와 부천세종병원 이창하·김응래·임재홍 공동연구팀은 2015년부터 2022년까지 환자에게 이식된 국산 심혈관용 인공패치 ‘Periborn’을 대상으로, 합병증과 재수술 여부를 장기간 분석해 이 같은 결과를 확인했다고 23일 발표했다.

서울의대 심장혈관흉부외과 김용진 명예교수·서울대병원 임홍국 교수와 부천세종병원 이창하·김응래·임재홍 공동연구팀은 2015년부터 2022년까지 환자에게 이식된 국산 심혈관용 인공패치 ‘Periborn’을 대상으로, 합병증과 재수술 여부를 장기간 분석해 이 같은 결과를 확인했다고 23일 발표했다.

이종이식은 수술이나 시술을 통해 동물의 조직 및 세포(이종이식편)를 사람에게 이식하는 치료 방법이다. 인공패치는 주로 심장과 혈관의 치료에 사용되며, 특히 소아 환자의 선천적 심장 결손 재건 수술에서 활용된다. 이종이식 후 조직 손상, 염증, 석회화 등을 방지하려면 재료의 생체 적합성과 안정성을 높여 면역반응을 최소화하는 것이 중요하다.

이에 2014년, 서울대병원 심혈관계 이종장기 연구팀(김용진·임홍국 교수)은 이종조직의 면역거부반응을 낮춰 석회화를 방지하는 ‘4단계 프로토콜’을 고안했다. 이는 ▲탈세포화(이종 세포 및 잔여물 제거) ▲공간 채움(제거된 자리에 충전 물질을 채워 석회 결정 생성 방지) ▲유기용매(석회화와 관련된 인지질 제거) ▲항독소화(석회화의 원인인 세포 독성 중화)로 구성된다. 이로써 인체 면역 체계가 이물질로 인식하는 이종항원과 석회화 유발 요인을 제거하면서, 조직학적 변화 없이 이종이식의 생체 적합성과 내구성을 높일 수 있다.

연구팀은 이 프로토콜을 소 심낭에 적용해 심혈관용 인공패치를 개발하고, 2015년 4등급 의료기기 허가를 받아 국산화에 성공했다. 이 인공패치는 심혈관 재건 수술, 심장 판막 수술 등으로 현재까지 4884개가 전국의 환자에게 이식됐다.

그중 연구팀이 451개의 패치를 대상으로 최대 8.6년 추적한 결과, 패치 관련 사망·감염·색전증 소견이 단기 및 중장기적으로 전무해, 기존에 세계적으로 널리 사용 중인 CardioCel 패치보다 우수한 수준으로 나타났다.

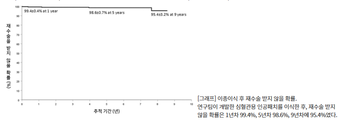

또한, 통계 분석 결과, 이식 후 재수술 받지 않을 확률은 1년차 99.4%, 5년차 98.6%, 9년차에 95.4%였다.

서울의대 김용진 명예교수(교신저자)는 “이번 연구를 통해 생체 적합성을 높인 소 심낭 기반 패치가 기존 이종이식편보다 우수한 임상 성능으로 선천적 심장질환이나 혈관 손상 환자의 장기 생존율 향상에 기여함을 확인해 뜻깊다”고 말했다.

임홍국 교수(제1저자)는 “이종조직의 생체 적합성을 최적화하기 위해, 이종 항원을 완전히 제거하기 위한 연구를 단계적으로 진행 중”이라며 “면역거부반응을 최소화하는 더욱 안전하고 효과적인 인공조직을 개발할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

이번 연구는 이건희 소아암·희귀질환 극복사업의 지원을 받아 진행됐으며, 국제학술지 ‘인공 장기(Artificial Organs)’ 최근호에 게재됐다.

한편, 연구팀은 동일한 항석회화 프로토콜을 돼지 심낭에 적용해 2018년 폐동맥 스텐트 판막을 개발한 바 있으며, 이는 791명의 환자들에게 이식돼 우수한 결과를 보이고 있다. 연구팀은 인공판막의 국산화를 위해 관련된 기술과 특허를 모두 태웅메디칼로 이전한 상태다.