고려대학교(총장 김동원) 화학과 김종승 교수 연구팀이 세계 최초로 광견병 바이러스(RABV)를 정밀하게 표적하여 치료할 수 있는 나노테라노스틱(Nanotheranostic)을 개발했다.

*나노테라노스틱(Nanotheranostic): 질병 진단과 치료를 동시에 수행하는 초미세 나노입자 기반 기술

이번 연구 성과는 미국 화학회에서 발행하는 저명한 학술지 ‘Journal of the American Chemical Society(IF=14.4)’ 온라인에 5월 2일 게재됐다.

▲(왼쪽부터) 고려대 화학과 김종승 교수(교신저자),

고려대 딩치항(Qihang Ding) 박사과정(제1저자)

광견병은 중추신경계를 손상시켜 치명적인 증상을 유발하는 바이러스성 질환으로, 치사율이 약 100%에 달한다. 그러나 아직 효과적인 치료제가 없고, 바이러스의 감염 기전이 명확히 밝혀지지 않아 치료제 개발이 어려운 상황이다. 또한, 바이러스가 뇌에 도달한 경우, 고용량의 약물 투여가 필요해 독성 위험이 높아진다는 문제도 있다.

이러한 상황에서 빛과 광감각제, 산소의 반응으로 병든 세포를 선택적으로 제거하는 광역학 치료(Photodynamic Therapy, PDT)가 주목받고 있다. 하지만 일반적인 빛은 조직 침투 깊이가 낮고, 뇌혈관장벽이 약물의 전달을 제한해 중추신경계 치료에 한계가 따랐다.

*광역학 치료(Photodynamic Therapy, PDT): 광감각제와 빛, 산소가 반응해 병든 세포를 선택적으로 제거하는 치료법. 암, 피부병 등에 활용됨.

*뇌혈관장벽: 뇌를 외부 유해물질로부터 보호하는 장벽으로, 약물의 뇌 전달을 어렵게 만든다.

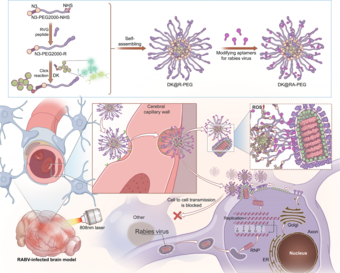

연구팀은 이를 극복하기 위해 중추신경계까지 도달 가능한 이차 근적외선(NIR-II) 발광 기반의 ‘나노테라노스틱 프로브’를 개발했다. 이 프로브는 뇌혈관장벽을 통과하고, 광견병 바이러스의 당단백질(RVG)과 특이적으로 결합하는 앱타머(Aptamer)를 장착해 감염 세포만을 정확히 표적한다. 또한, 감염 부위를 고해상도로 실시간 관찰할 수 있는 형광 이미징 기능도 갖췄다.

*이차 근적외선(NIR-II): 파장이 긴 근적외선 영역으로, 생체 조직을 깊숙이 투과할 수 있는 빛

*프로브: 감염된 세포만을 선택적으로 인식하고 반응하는 탐색용 입자

*앱타머(Aptamer): 특정 물질에만 선택적으로 결합하는 DNA 또는 RNA로, 바이오센서나 치료제에 활용된다.

*형광 이미징: 체내 깊은 부위의 병변을 빛을 통해 실시간으로 관찰할 수 있도록 도와주는 영상 기술

연구팀은 이 프로브를 활용해 바이러스에 감염된 뉴런만을 선택적으로 제거하는 데 성공하며 높은 효과와 안전성을 입증했다. 이번 연구는 이차 근적외선 발광과 당단백질의 결합을 구현한 세계 최초 사례로, 중추신경계 감염병 치료의 새로운 가능성을 제시했다.

김종승 교수는 “이번 연구를 통해 치명적인 뇌 감염 질환인 광견병을 안전하고 정밀하게 치료할 수 있는 새로운 가능성을 열었다”며, “빛을 활용한 중추신경계 치료 기술에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

본 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림설명〕 : 이차 근적외선 형광 이미징 기반 광역학 치료를 활용한 광견병 바이러스 치료 시스템 구축