연세대 강남세브란스병원 신경과 이경열·정요한 교수 연구팀이 항혈소판제의 효과가 환자의 유전자형에 따라 달라질 수 있음을 확인했다. 이번 연구는 뇌졸중 치료에 있어 ‘모두에게 같은 약’을 쓰는 시대를 넘어서, 유전자 기반 맞춤 치료 전략의 필요성을 제시한다.

클로피도그렐은 혈전을 방지해 뇌졸중 재발을 막는 대표적인 약물로, 체내에서 활성형으로 전환되어야 효과를 발휘한다. 활성화 과정에 관여하는 효소인 CYP2C19는 유전자형에 따라 활성도가 달라지며, 일부 환자에서는 효과가 현저히 떨어질 수 있다는 사실이 선행연구를 통해 밝혀진 바 있다. 또한, 뇌졸중 환자를 대상으로 유전자형과 약물 효과를 직접 연결지은

클로피도그렐은 혈전을 방지해 뇌졸중 재발을 막는 대표적인 약물로, 체내에서 활성형으로 전환되어야 효과를 발휘한다. 활성화 과정에 관여하는 효소인 CYP2C19는 유전자형에 따라 활성도가 달라지며, 일부 환자에서는 효과가 현저히 떨어질 수 있다는 사실이 선행연구를 통해 밝혀진 바 있다. 또한, 뇌졸중 환자를 대상으로 유전자형과 약물 효과를 직접 연결지은

▲(좌측부터) 이경열 정요한 교수 전향적 임상 연구는 부족했던 상황이다.

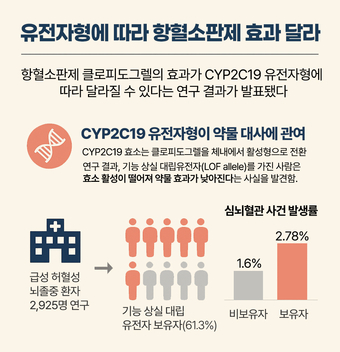

연구팀은 뇌졸중 발병 1주 이내에 병원을 찾은 환자 2,925명을 대상으로 CYP2C19 유전자형을 분석하고, 이들의 클로피도그렐 기반 치료 경과를 1년간 추적 관찰했다.

조사 대상 환자 중 61.3%가 기능 상실 대립유전자(LOF allele)를 보유하고 있었다. 기능 상실 대립유전자를 보유한 경우, CYP2C19 효소 활성이 떨어지고 클로피도그렐을 충분히 활성형으로 전환하지 못해 약물 효과가 낮아진다. 연구 결과, 기능 상실 대립유전자를 보유한 집단에서는 심뇌혈관 사건 발생률이 2.78%(1,785명 중 49명)로, 비보유자 집단의 1.6%(1,125명 중 18명)보다 57.5% 가량 유의미하게 높았다. 반면, 주요 출혈이나 전체 사망률에서는 두 집단 간 차이가 관찰되지 않았다. 이는 유전형에 따라 항혈소판제 치료 효과는 차이 나지만 부작용은 비슷한 수준임을 의미한다.

이번 연구는 뇌졸중 치료에서 환자 유전자에 따라 치료 방법을 다르게 접근하는 유전 정보 기반 맞춤 치료의 필요성을 보여준다. 기능 상실 유전자를 가진 환자는 클로피도그렐의 예방 효과가 떨어지므로, 이들에게는 다른 대체 항혈소판제의 사용을 고려해야 한다는 뜻이다.

이경열 교수는 “뇌졸중 환자의 유전자형과 약물 반응 간 연관성을 임상적 수치로 확인했다. 뇌졸중은 재발 위험이 크고 예방 치료가 중요한 질환인 만큼, 앞으로 개인별 유전자형 기반의 약물 선택이 진료 가이드라인에 반영될 것으로 기대한다”라고 말했다.

해당 연구는 최근 국제학술지 JAMA Network Open(IF 10.5)에 ‘허혈성 뇌졸중 환자에서의 시토크롬 P450 2C19 유전자형과 클로피도그렐(Cytochrome P450 2C19 Genotypes and Clopidogrel in Patients With Ischemic Stroke)’의 제목으로 게재됐다.