조직 검사에서 암세포는 정상보다 큰 핵(세포의 유전정보 저장고)을 지닌 경우가 흔히 관찰된다. 그동안 이는 암이 악화된다는 신호로 여겨졌지만, 정확한 원인과 영향은 밝혀지지 않았다. KAIST 연구진은 이번 연구에서 암세포 핵 비대가 악성화의 원인이 아니라 복제 스트레스에 따른 일시적 반응이며, 오히려 전이를 억제할 수 있음을 규명했다. 이번 발견은 암 진단과 전이 억제를 위한 새로운 치료 전략 개발로 이어질 것으로 기대된다.

KAIST(총장 이광형)는 의과학대학원 김준 교수 연구팀이 김지훈 교수·김유미 교수 연구팀과 함께, 암세포에서 핵이 커지는 분자적 이유를 알아냈다고 26일 밝혔다. 이번 성과는 병리 검사에서 자주 관찰되지만 직접적 원인과 암 발달과의 관계가 불명확했던 핵 비대 현상을 이해하는 데 중요한 단서를 제시한다.

KAIST(총장 이광형)는 의과학대학원 김준 교수 연구팀이 김지훈 교수·김유미 교수 연구팀과 함께, 암세포에서 핵이 커지는 분자적 이유를 알아냈다고 26일 밝혔다. 이번 성과는 병리 검사에서 자주 관찰되지만 직접적 원인과 암 발달과의 관계가 불명확했던 핵 비대 현상을 이해하는 데 중요한 단서를 제시한다.

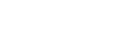

▲(왼쪽부터)의과학대학원 홍세명 박사과정, 김창곤 박사, 김준 교수, 김지훈 교수

연구팀은 암세포에 흔한 DNA 복제 스트레스(세포가 DNA를 복사할 때 생기는 부담·오류 신호)가 핵 속 ‘액틴’ 단백질을 뭉치게(중합) 만들고, 이것이 핵을 크게 만드는 직접 원인임을 확인했다.

이번 결과는 암세포 핵 크기의 변화가 단순히 ‘암세포가 이득을 보기 위해 진화한 형질’이 아닐 수 있다는 점을 보여준다. 오히려 이는 스트레스 상황에서의 임시방편적 반응이며, 암세포의 전이 가능성에는 제약을 줄 수 있음을 시사한다.

따라서 향후 연구에서는 핵 크기 변화가 암 치료 표적이 될 수 있는지, 또는 전이 억제와 관련된 단서가 될 수 있는지 탐구할 필요가 있다. 즉, 핵 비대는 복제 스트레스에 대한 일시적 반응일 수 있으며, 반드시 암의 악성화를 뜻한다고만 볼 수는 없다는 뜻이다.

이 결론은 △유전자 기능 스크리닝(수천 개 유전자를 차례로 억제해, 핵 크기 조절에 관여하는 주요 유전자를 찾아냄), △전사체 분석(핵이 커질 때 어떤 유전자 프로그램이 활성화되는지 확인), △3차원 유전체 구조 분석(Hi-C)으로 핵 비대가 단순한 크기 변화가 아니라, DNA의 접힘과 유전자 배치 변화와 연결되어 있음을 규명하고 △생쥐 이식 모델(핵이 커진 암세포가 실제로 이동성과 전이 능력이 떨어진다는 사실)로 입증했다.

의과학대학원 김준 교수는 “DNA 복제 스트레스가 핵 크기 균형을 무너뜨린다는 사실을 확인해, 오래된 병리 관찰의 배경 기전을 설명했다”며 “앞으로 암 진단과 전이 예측에 핵의 구조 변화를 새로운 지표로 활용할 가능성이 열렸다”고 말했다.

이번 연구에는 KAIST 의과학대학원 김창곤 박사(현 고려대 안암병원 혈액종양내과)와 홍세명 박사과정생이 공동 제1저자로 참여했으며, 결과는 국제학술지 PNAS(미국국립과학원회보) 온라인판에 9월 9일자로 게재되었다.

한편, 본 연구는 한국연구재단 중견연구 및 선도연구센터(ERC) 사업의 지원을 받았다.

▲암세포 핵 비대 현상이 유도되는 기전과 세포 생리에 미치는 영향